こんにちは。前回に引き続きファッションと環境についての話をしていきます。

前回はファッション産業が与える環境負荷について現状把握というテーマでお話ししました。前回の内容はこちらをご覧ください。

今回は私たちが取るべきアクションについてご紹介していきます。

そもそも私たち個人がどんな行動を行う必要があるのか。またその前段階としてどのくらい「サスティナブルファッション」について認知され、行動している人がいるのか。こちらも併せてご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください!

サスティナブルファッション① 【サスティナブルをわかりやすく解説】

サスティナブルファッションとは?

使用後の服が捨てられたり焼却されることが問題になっているのはよく聞くと思いますが、作られてから捨てられるまでの一生を考える人は少ないと思います。実は複雑な製造工程と付随する環境負荷が隠れているます。

興味・関心はどのくらい?

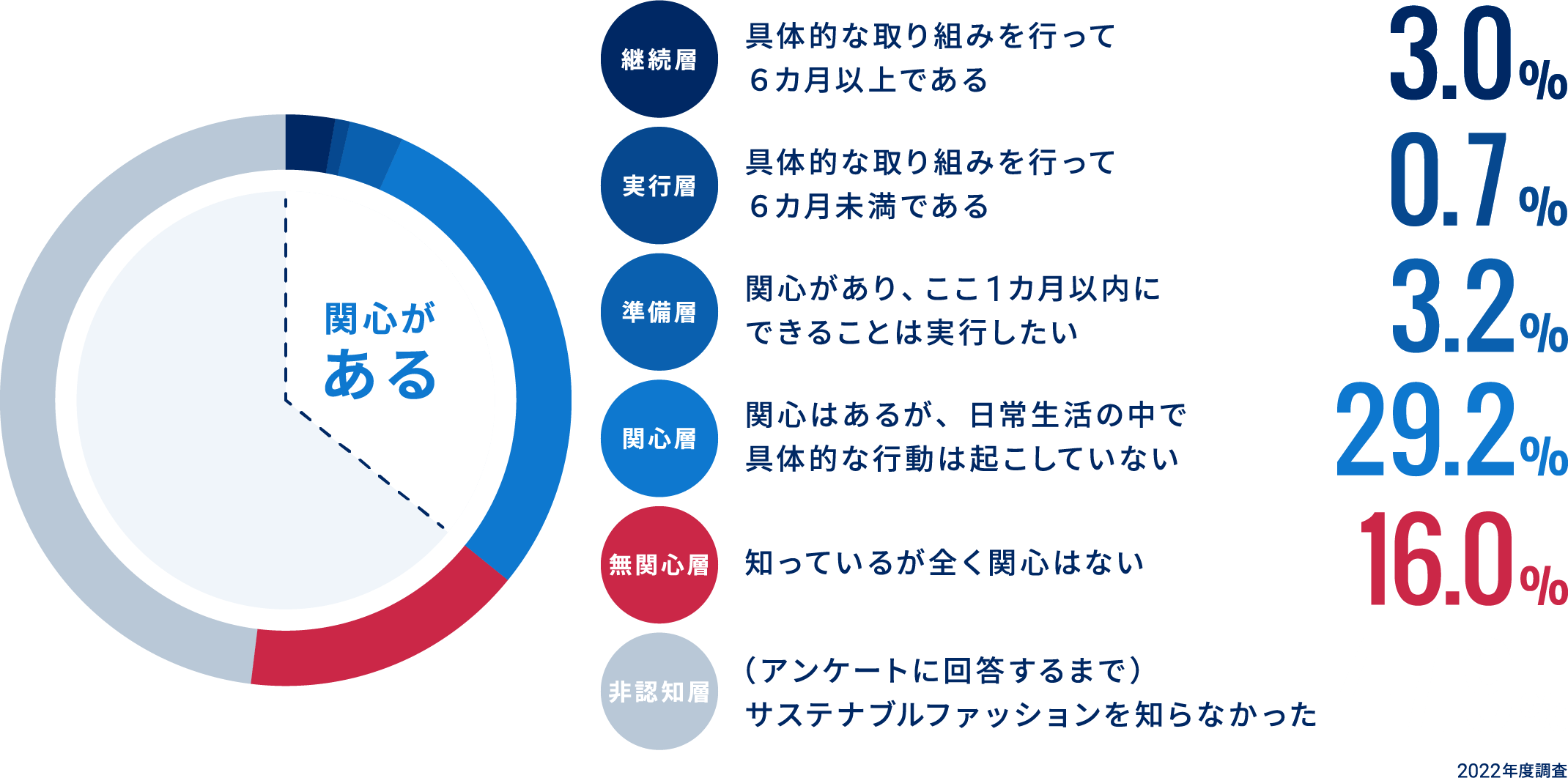

環境省のアンケートによると約6割がサステナブルファッションに関心を持っている、または具体的な取組を行っており、サステナブルファッションへの関心は高まっていると言えます。

具体的にどんな行動をとっているかはぜひ知りたいところです。

一方4割の人々は知っているが、関心がない人達。まずは関心を持っている人々の行動喚起させることが、重要となりますが、関心を持っていない人々に、どのように関心を持っていただくかを考える必要があります。そのためには、やはりどれくらいの環境負荷がかかっているかを現状把握する必要があると考えます。

必要な行動を理解し、情報発信する

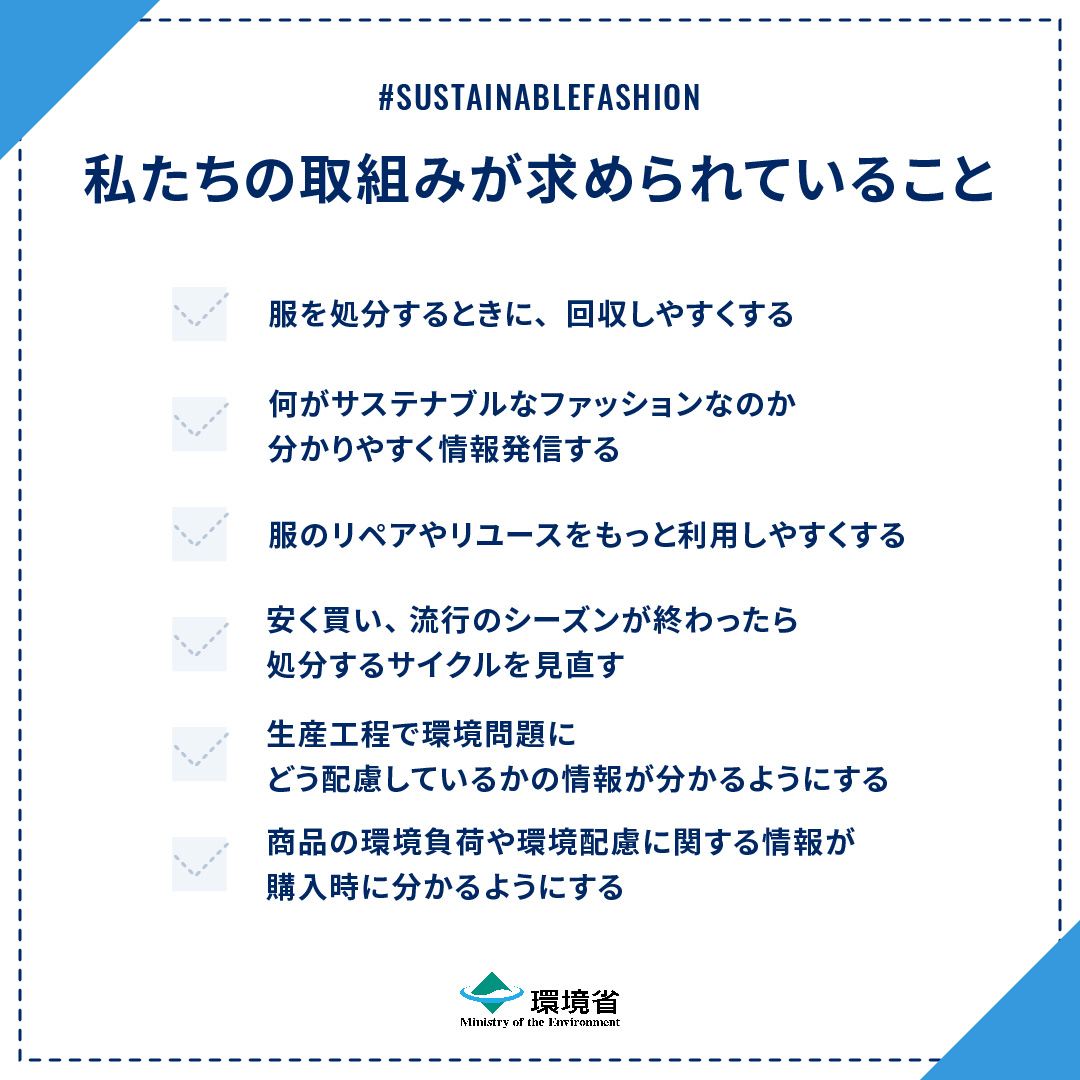

「関心はあるが具体的な行動を起こしていない」という確度の高い人が行動を起こすためには何が必要でしょううか?

それは情報を整理し、どういった行動がサスティナブルファッションになるのか情報発信していくことが需要です。

行動を起こすことは決してハードルが高いことではなく、普段の生活の中に落とし込める内容だと思います。またいくつかできることがあると思いますが、すべてを一気に行うのではなく、できることから始めてみるということが大事です。

サスティナブルファッションは感度の高い人だけが行うのではなく、服を着ることが好き、ファッションが好きなすべての人に楽しみながら行動してほしいと思います。

必要なアクション

ここからは具体的にどんなアクションが必要か考えます。大きく分けて私たち消費者ができること、企業ができること。この二つに視点から考えます。

私たち消費者ができること

1着を長く愛用する

私たちが今所有している一着をできるだけ長く着用する。たったそれだけで環境負荷が減らせます。現在よりも1年長く着ることで、日本全体として4万t以上の廃棄量の削減に繋がります。

また破れたり汚れたりしても可能な限り修理・リペアすることも大切です。汚れた服にペイントを加えて新しいアイテムとして生まれ変えるサービスを行っている企業もあります。

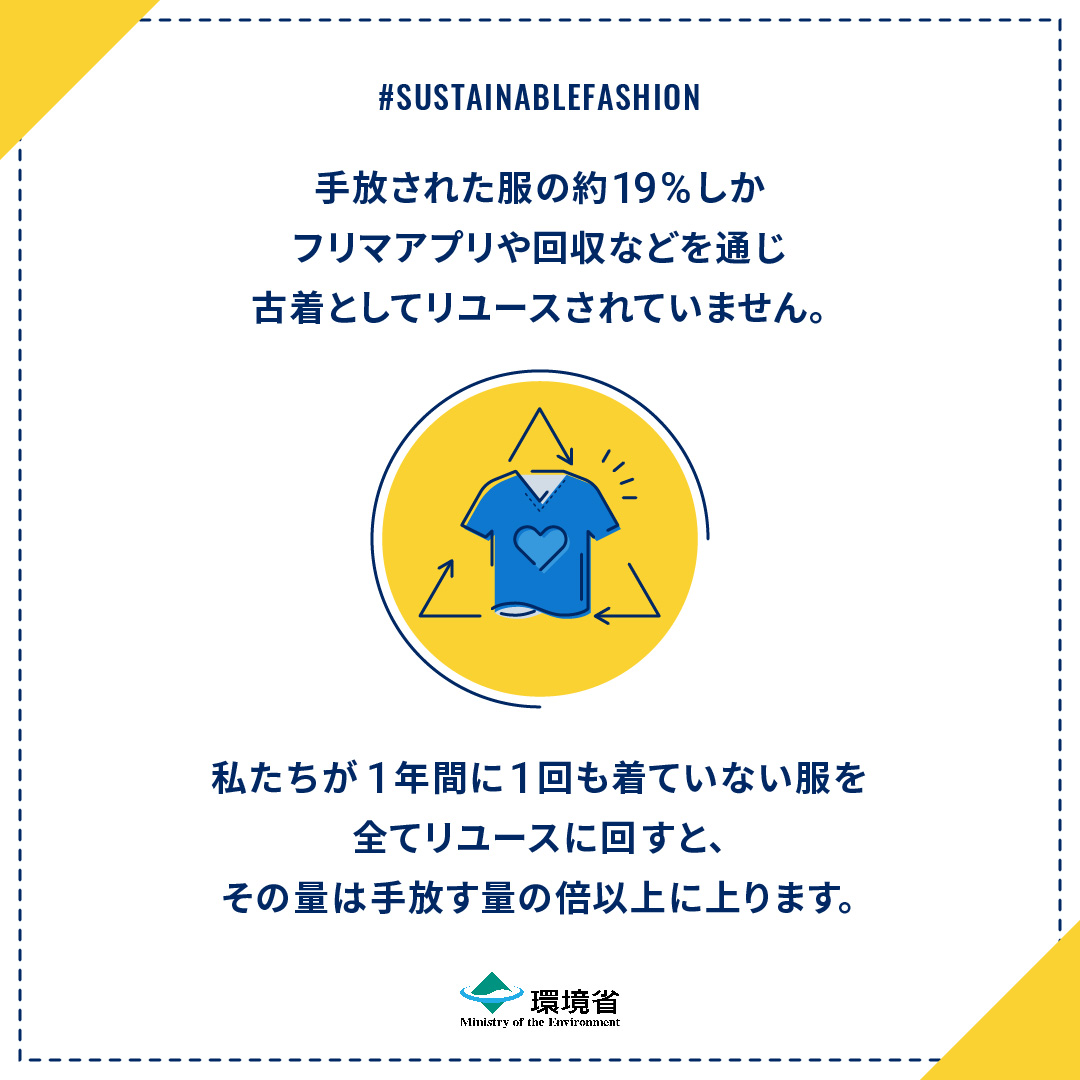

古着などリユースを活用

古着には抵抗感がある方もいると思いますが、実は未使用品や新品同様品も多く売られています。未着用の服がクローゼットにたくさん埋まっていて、そのまま買取に出された服も多いであろうことを考えると当然かもしれません。

古着屋さんでアルバイトをしていた経験談ですが、買取を行う際に確認するポイントで最も重要視するのは服の状態です。どんなに有名で人気のあるブランドでも状態が悪いものは買取できません。ですので再利用できる、問題なく着用できる服が最低限店頭に並びます。まずは偏見なくチェックしてみてほしいです。

本当に必要かを考える

衝動的買いという言葉がありますが、衝動買いで買ったものって不要になることが多くないですか?似たようなものをすでに持っていたり、トレンドが終わると不要になってしまったり、ほとんど使わないケースがあると思います。 私たちの約64%は所有する衣服の量を把握せずに服を購入しています。クローゼットを見直して、ちゃんと必要な服を買うようにしましょう。

生産背景を考える

商品タグや表示ラベルを見たり、QR コード等で商品情報にアクセスしたり、店員さんやブランドに聞いたりして、素材や生産ルート等を確認することも重要です。最近ネットでもよく聞く言葉で“情弱”という言葉があります。与えられた情報をうのみにしていると実は損をしていたり、誤った認識になってしまいます。

食品と同じように生産背景を知り、納得したうえで購入する習慣をつけることで衝動買いは減ります。また、そういった情報が発信されているかという姿勢がお店を通して企業に伝われば、企業側も生き残るために変わる必要がありことがわかります。

リサイクルする習慣をつける

古着回収を利用することも重要です。服一着が回収によりゴミとして廃棄・焼却されなければ、約0.5kg のCO2が削減されます。

普段の行動範囲の中に回収できる場所がないか調べ、利用することが出来れば生活の中に習慣として取り込めることが出来ます。習慣化することで無理なく行動変容できます。

企業ができること

長く着られる丁寧な服作り

消費者が一着を長く着れる努力をする一方で、当然ながら長期間着られることを前提とした商品を製造する必要があります。極論、製造する服がなければ環境負担は大幅に減少します。1着あたりの着用年数が長ければ長いほど環境負荷は減っていきます。

まだ市場希望は少ないですが、自社製品のリペアを事業として行うアパレル企業も数多く存在します。1着買い足すよりもリペアをするほうがコストも安くすることがありますし、新しい商品に生まれ変わることもあります。

買取りやフリマアプリの活用

メルカリやラクマなどフリマアプリの流通額が拡大する一方で、1 年間1 回も着ていない服は一人あたり約25 枚も所有しています。こういった買取り業者やフリマアプリ積極的な活用を促す必要があります。ブランド側はこういった企業と提携した新しいサービスの構築が必要だと思います。

過剰在庫の見直し

仕事柄直面する内容として、最も大きい在庫問題。在庫が余るので消化のためセールを行うというサイクルが当たり前になっています。そもそもの作り過ぎが原因です。

トレンドに左右される業界ですので、事前に適正な在庫を用意するのは難しい。そこで最も有効な手段として受注生産があります。需要がある数だけ生産を行うことで無駄な生産をカットできますし、環境負荷も軽減できます。

トレーサビリティの確保

トレーサビリティとは製造工程を追跡可能な状態にして、それぞれの工程がどんな環境で行われているのかを確認できるようにしておくことです。企業側の管理体制の見直しができ、消費者の信頼を得られるメリットがあると思います。

アップサイクルという理想の形

アップサイクルとは不要な商品を新しい製品や素材に変換するプロセスです。代表的なブランドとして、「BRING」というブランドがあります。BRINGは服から服を作るというコンセプトで服を分解し再構築した素材で服を作っています。こういった取り組みが広まれば過剰な原料調達もなくなります。

店頭回収の推進

サステナブルファッションを推進する上での重要な取り組みとして「服を処分する時に、回収しやすくする」ことが上げられています。店舗に回収できる仕組みを設定することは多いですが、例えば自治体でごみの分別の一部として服を回収できれば普段の生活習慣に取り込めるのではと思います。企業と自治体の協力も必要な取り組みではと感じます。

サスティナブルファッションを楽しもう

今回は2回にわたりサスティナブルファッションについてご紹介してきました。消費者と企業側がお互いに意識変革を行い、サスティナブルファッションという価値観を共有する必要があると感じました。

特に消費者側では決してハードルの高い取り組みではないことがわかります。環境のためというだけではなかなか行動を起こしずらい部分もあると思います。

しかし実は個人の生活のあり方にも影響し、買い物のコスト削減や不要なモノが減りモノの管理ができるなどメリットが多いことを考えると、行動しやすいのではないでしょうか。

僕は企業側、消費者側両方に立つことが出来ます。今後もサスティナブルファッションという価値観を共有・発信し、この取り組みを知った方の生活が豊かなものになれば嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

・

・

・

今回の情報元は環境省の「サスティナブルファッション」というデータです。かなりわかりやすい作りになっているので気になる方はチェックしてみてください。